震えた。

2018年の横浜F・マリノス新体制発表会で新SDとして登場したアイザック・ドルの言葉は耳に残った。

「バーティカルなプレーを」

ちょっとモンバエルツを否定する発言をした後に、もっと攻撃的な監督を、と言って、マリノスにポステコグルーが登場した。

チームの難しい時期に尽力された利重氏や、モンバエルツ元監督にも敬意を示すが、こここそがアタッキングフットボールの始まりであった。

その後の苦労と快進撃は皆さんご存じの通りだが、そもそもポステコグルーがマリノスで実現したフットボールとはどんな物だったのだろう?

西野SDには是非再確認して貰いたいし、その歴史と系譜を振り返っていこう。

横ポン攻撃

一部で 縦ポン などと言われる攻撃方法がある。

屈強なハンマータイプのCFにロングボールを蹴り込み、キープ、落とし、フリック、その対ロングボールへの個人力ありきでチームの攻撃を開始する最もシンプルで、こなせる選手さえいれば成立してしまう古典的であるが故に残り続ける手法だ。

デメリットとしては個人依存、確率が悪い、観る方もやる方もつまらない、等が推測される。

シンプルだからこそ再現性が高く、だけど成功の確率をもっと上げたい。

そんな無理難題を解決したのがポステコグルー式、横ポン攻撃だ。

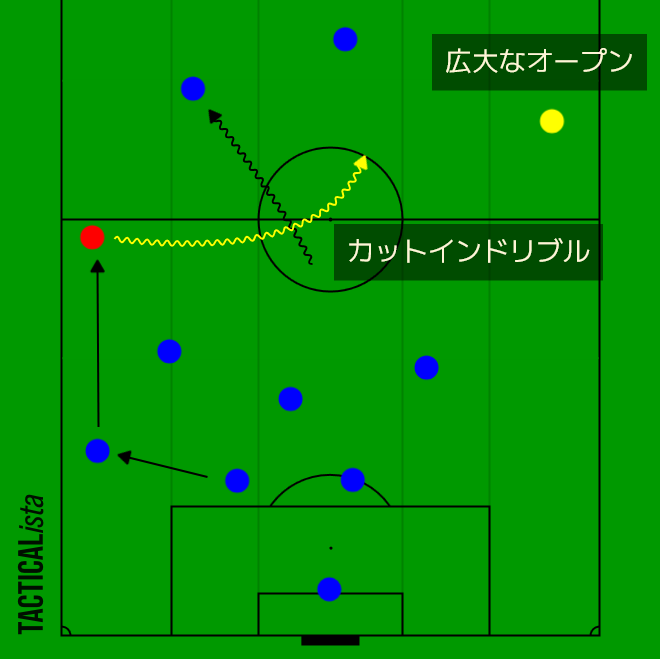

・ポンは縦じゃなく横へ蹴る

・狙いはCBからWGへのパスルート

・2CBとその前に、偽SB2人&アンカーで3人

・WGとIHによる即興(ワンツーかスルーパス)

・SBをつり出した空間かハーフスペースへ裏抜け

右WGに抜擢された仲川が大活躍

IHのタスクがハマった天野がベストイレブン級に活躍

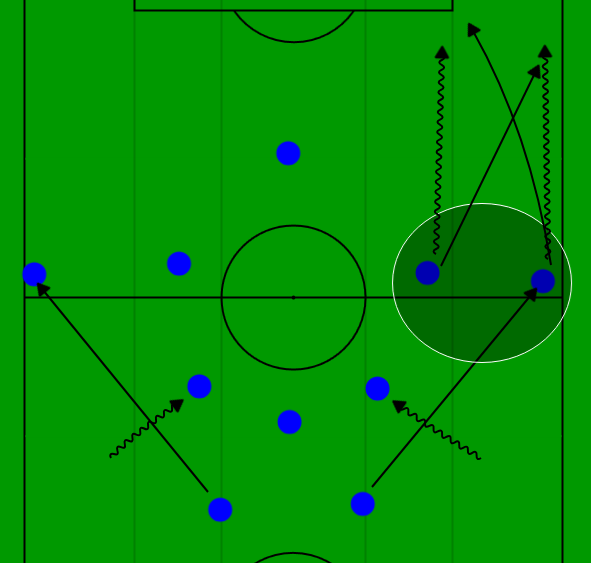

所が必勝法に思えた横ポンは上手く行かなかった

・CB、アンカー、人材が揃っていない

・固定の2-3は敵に簡単に捕まえられた

・SBが外に逃げるとむしろハメ所化(特に山中はロスト地点)

・直ぐに横ポン対策された&ウイングの質が低い

ルヴァンカップ決勝戦で湘南に負けた試合は典型的な上手く行ってない、

これぞ2018年のポステコグルーという試合だろう。

試合開始から中央保持へハイプレスで右往左往の大混乱。

致命傷は外に逃げた山中が捕まりボールロスト、ミドルゾーンのカウンターを食らい被弾。

後半は引いた相手に、優勢に戦うも敵陣でボールを持たされてしまい、ウイングとファーストトップに質が乏しく逃げ切られる。

ちなみに横ポン出来ない、引いて後方のスペースが最初からない相手は天敵である。

ボール保持が65%を越えるような試合は大体負けており、マスカットに変わっても22年はボール保持が多かったシーズントップ3の3試合は全敗している。

24ビルドとリレーステーションアタック

基本的にやりたい事は横ポンによるサイドスペースへの速攻を試合中に何度も繰り返し再現させる事。

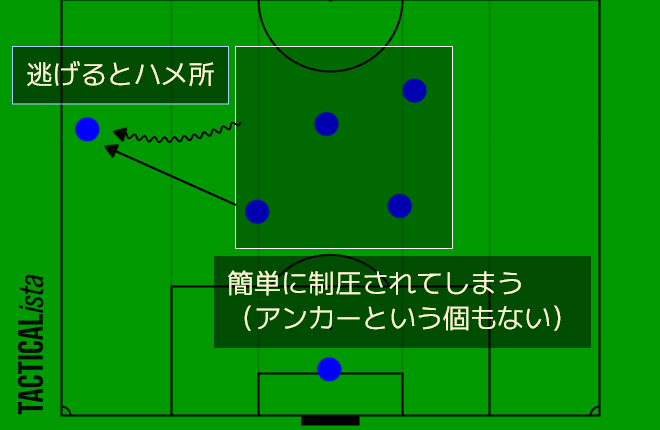

・中央、4つの立ち位置を5人で共有

・5人はマルコス+両ボランチ+両SB

・CBからの球出しに対するプレスを翻弄

・中央での保持が格段に安定

マルコスのセカンドトップ起用は偶発的だが思わぬ副産物をもたらした。

幅広く活動するセカンドトップは敵のマークを搔い潜る能力も高く、

更にはマルコスの反対側に空間を作り出し、そこに時にはSBが入る

CB間にボランチが下りる動きが有名だが、マリノスは前への列移動でフリーマンを作り出した。

4ポジションから溢れる5人目

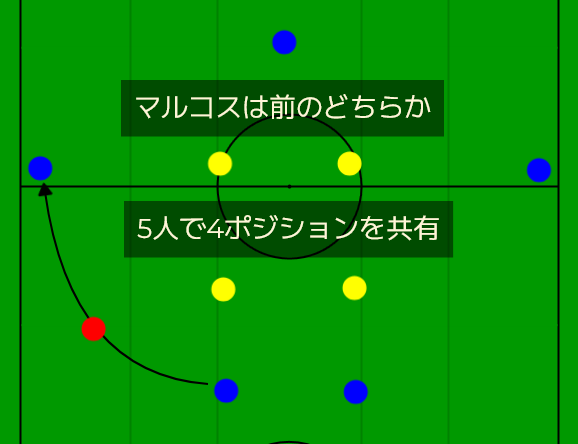

だが、狙いはやはり横ポンアタック、という事で5人目がCBとWGの中継所

リレーステーションとなる動きで再現性を高めていく。

CBからWGへのルートは対策されてしまい、パスの速度がよほど高くないと

せっかく早いタイミングでパスをしてもWGに時間が出来ない事が多かった。

強いウイングが居ないと強く当たられてロスト地点に。

ここで中継所となる選手が間で受ける事で、WGに時間を生み出す事に成功した。

敵に蹴らされるのではなく、引き付けてリリース、次の選手に時間を作る。

このタスクにハマったのが扇原とティーラトン。

この為、マリノスの敵陣への初動攻撃は左から展開される事が多くなった。

特にティーラトンは自分が前に進むのではなく、味方を前に送り出すタスクを完全に理解しており、これが永戸との決定的な違いである。

3G4Aだった19年と異なり、2アシストしかなかった2021年だが、前田をビルドアップから解放し、前方向への仕事に集中させた働きをもっと評価するべきだった。

アオアシというサッカ―漫画があるが、エゴで自分がフィニッシュの局面に入る為の動きではなく、チームの最大効率を求められる頭の良い選手だった。

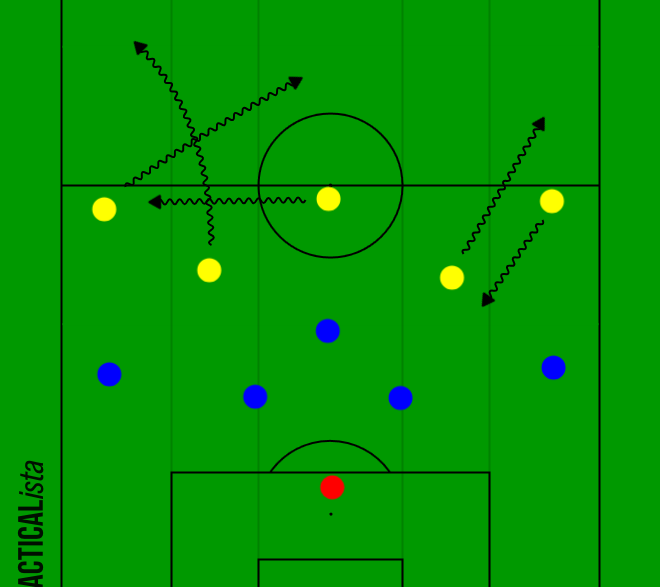

左から右へ

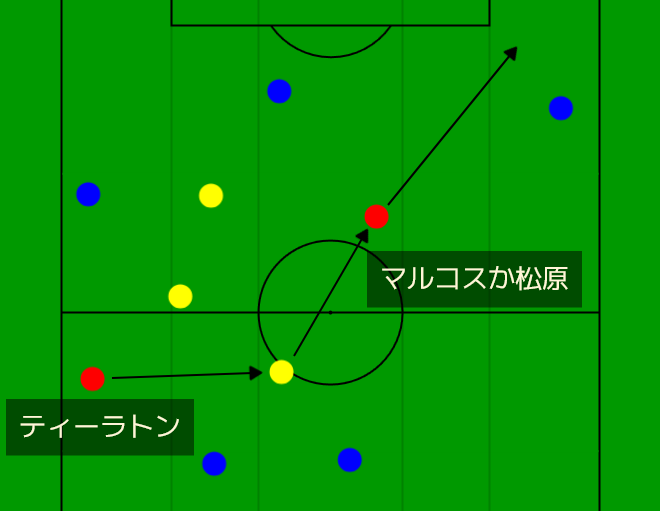

左から右へ、敵陣で素早く展開するラグビーの様な攻撃もパターン化

例えば、ティーラトンから喜田、次に松原からウイング

仲川のクロスにエリキ、マルコスが突撃

次々とスペースに人が現れる高速移動のバイパスアタック

横浜新道か、三浦縦貫道か

他にもダブル中継所と言えるサイド過負荷攻撃も見られた。

ティーラトンが敵を深くまで引き付け、WGとの間に扇原がもう一つ中継所を作る。

サイドレーンに3人縦並びというペップの理論ではない数的優位の形成。

1試合の走行距離が毎回12㎞を越える扇原あっての戦術と言える。

そこで生まれた余裕を扇原は前に送り出す。

和田なども守備で問題はあったが、このタスクを消化するのが上手かった。

これにてポステコグルー式は完成を迎えたのであった。

・立ち位置は決まっているが誰が立つかの自由化

・中央保持と球出しの安定

・5人目による中継所が起点

・供給十分、執拗な”横ポン”によるスペース攻撃

・左から右への必殺パターン

・背走守備をした敵へのカウンタープレス

安定したスペースアタックがあるからこそのハイプレス。

良い守備があるから良い攻撃(カウンター)という話があるが逆もまたしかり。

敵陣に刺す攻撃があるから、良い状態で始まる守備がある。

安定した横ポン攻撃が安定したハイプレスの開始を生み出す相乗効果。

ボールの支配ではなく、守備による高い位置でのプレー維持へと繋がった。

ボールは正しくロストするなら失っても問題ない。

これがポステコグルーの設計であり、ハッチンソンが理解していない事。

だから彼は元に戻せなかったし、プレミアリーグで監督をしていない。

一方で問題点として2020年に顕著になったのは

主武器はあくまでも横ポンだが…

だからウイングの質が落ちると崩壊

ハイテンポに連戦で選手が耐えられない

その後、立て直しを図り選手の入れ替えが起きた21年になると、エウベルとマルコスによるワンツーで完結する横ポンアタックは正にガードの上から殴りつけて倒す、暴力であった。

右では小池龍まで突っ込んでくるんだから酷い。

だが、もう面倒だからマリノスにはロングボール!

横ポンうざい!球出しの流動性をマンツーマンで潰そう!

陰りも露呈し始めた。

調整者 マスカット

ターンオーバーによるプレータイム管理、ハイレベルなチーム内の競争、

優勝を決めた神戸戦では仲川、レオ・セアラ、ジョエル、角田、松原が全員ベンチだ。

DAZNマネーの恩恵に選手補強の巧みさで、資金×効率が最大化したマリノスは

史上最強チームと言える戦力を保有していた。

それを満遍なく活かしたマスカットは戦力運用という点では天才的と言えた。

彼の本質はアンチェロッティ的なマネジメントであり、それは大戦力を与えてこそ発揮されると言える。小さなクラブを勝たせる監督じゃない。

一方で、フットボール的な変更も行われた。

「師匠エキセントリックすぎや…」という思いがあったのかもしれない。

本質が大戦力の運用と最適化なのだから、無理をする必要が無いとも言える。

スプリント数の削減、総走行距離の削減、それらによって支えていた早すぎるプレーテンポを低下させ、安定性を高める事を意図的に求めた。

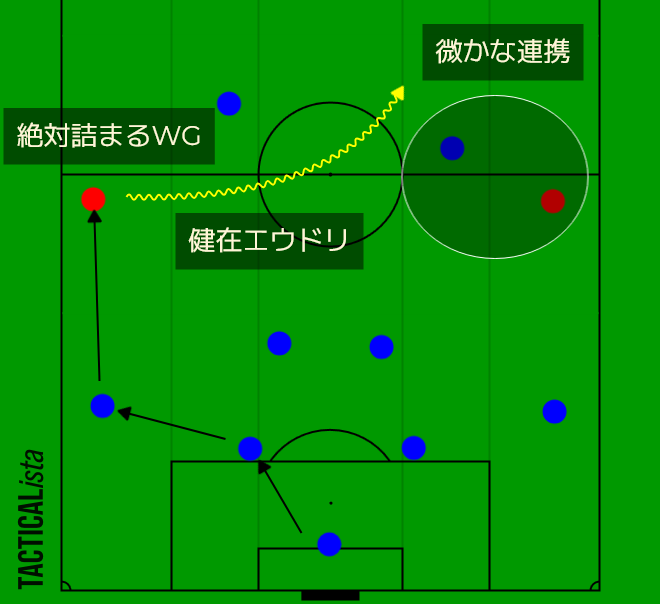

エウドリアタック

一方、対川崎とマリノス、Jリーグのトレンドはハイプレス化が進んだ。

その中で、マンツーマン守備を流動性だけでは対応しきれない試合も増えた。

またポジショナルな、配置の攻防を考慮した守備という概念も広がっていく。

何より、22年には攻撃の起点を担っていた扇原とティーラトンが居なくなった。

ロドリが居なくなったシティみたいな話である。

永戸は自分をフィニッシュの構造に入れたがり、渡辺皓太に大きな展開力は無い。

そんな中で、2022年にマスカットはエウベルを左、水沼を右に固定し始める。

WGやマルコスに時間を作っていた2人を欠いてどうするか。

あえてプレスにハマって、ミドルゾーンをエウベルのドリブルで無力化し、

スピードは無いがゴール前のクオリティは抜群の水沼にオープンを作る。

その勢いのまま、マルコスからレギュラーを奪った西村を含む4人で完結する、

左から右への斜め侵入を起点とするエウベルのドリブル力依存攻撃が誕生。

右SBはこの4人についていけるスピードを持った小池龍がレギュラーに定着。

(岩田に次ぐプレータイムを記録)

取れるはずの場所で取れない。

敵のハイプレスを崩壊させ、これまでパスで行っていた左→右展開をドリブルで運んでしまう、エウベルが左WGからセカンドトップに化ける。

サブが増えた仲川も右で、水沼と同等に活躍したが、左では宮市が負傷離脱したこともあり、夏以降はエウベルが居なくなるとチームは火力を落とした。そらそうだ。

また、敵がプレスにこない場合、そのまま左サイドを進むこともあり、この段階ではエウベルのカットインからクロスが有効だった。

なぜなら、レオ、西村、仲川、水沼の誰か、とクロスへの嗅覚に優れた大外からの放り込みを何とかしてしまうキャラクターが中に揃っている事もあって、ゴールを生み出していた。

この辺は常勝だった頃の鹿島感がある。

ターンオーバーでプレータイムを分散し、誰が出てもマリノスと呼ばれた時代だが、

実の所は敵陣侵入ではエウベルに大きな依存をしており、個人依存への布石があった。

偽ブライトン

ある意味で、今期も引きずっている自陣42ビルドの始まりは23年。

ブライトンを模倣したいのはバレバレだったが、マスカットはそれなら、せめてもう少し学習と研究をするべきだった。本家には遠く及ばず、自陣ロストが山と積みあがった。

またマスカットの問題として、貧すれば鈍す、適した選手にプレータイムを与えない、らしくない戦力運用の失敗が起き始めた。

もちろん戦力編成として、互角と言えない様な状態、スタメンとレギュラーの実績には差がある状態になってしまったのは否定できない。

だが、ダブルアンカーともいうべきボールスキルが求められたボランチに喜田を重宝し、ジョエルを起用せず、当て先となるタスクが求められたセカンドトップでも明らかに適性を見せていた植中よりも、全く活躍出来なくなっていた西村を使い続けた。

喜田の怪我でやっと出番が回ってきたジョエルは活躍直後に移籍してしまい、構想は畠中負傷でとどめを刺された。

バックラインに怪我人が噴出する中で、去年のやり方に戻さざるを得なくなった。

明らかに競争力が無くなったチームは終盤の直接対決で神戸に無策で完敗し、マスカットの限界を露呈しつつ、他チームも軒並み失速した結果、辛うじて2位でシーズンを終える。

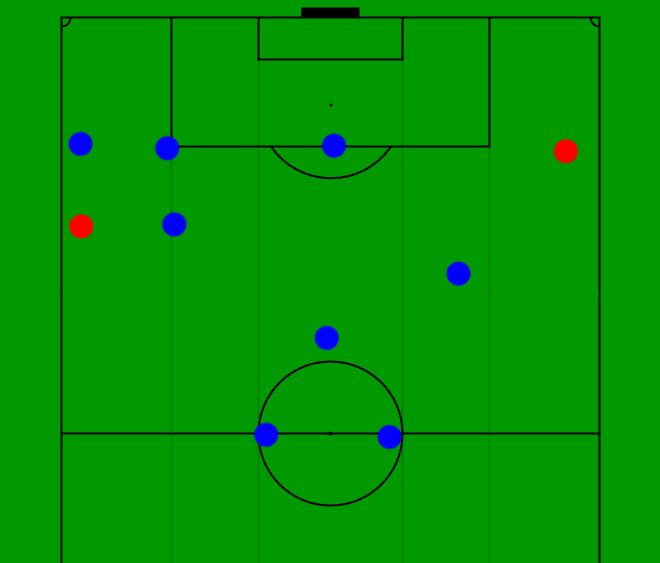

個人依存への道

そんなチームで最も見られたのはウイングさん何とかして下さい攻撃だ。

GKからCB、CBからSB、そしてWGへ絶対詰まるパスが蹴られる。

それを何とか出来るタレントが両サイドにいてしまった

鬼キープでロペスや渡辺皓太、松原と連携の機会を作るヤン。

相変わらず斜めにピッチを切り裂くエウベル。

取り所で取れるはずが大ピンチになる理不尽。

1試合平均ドリブル成功 2.2(成功率66%)は三笘やマテウス・カストロを凌駕する

本場の本物のウイングが日本で一番ドリブルをしたシーズンとなった。

その結果、3人だけが活躍するフットボールが完成。

たった一年で、同じ監督で、こうも変える事が出来るのかと驚きを覚える。

水沼との違いはエウベルがヤンにオープンを作っても、西村にボールは来ない。

前年7.2あったゴール期待値は3.065まで低下、シュート機会の激減を意味する。

2019年以降はずっとシーズンのラストパス数トップ5に入っていたセカンドトップは圏外に消えた。

これが致命的な後遺症をチームに残す事に。

ポステコグルーの根幹とも言えた部分、ウイングに”横ポン”をする意思が0になっており、アタッキングフットボールの終焉も間近と言えた。

それでも、このチームにはまだ、大きなスペースを素早く攻略するという意思は残っていた。

だからシュート数もゴール期待値も激減したが、得点数はリーグ1位を何とか維持出来た。

完全な個人依存となった結果、稀有なタレントを擁していても成功率の低下が避けられず、再現性が大きく下がったと言える。

1試合平均の前年比

シュート数 16.2本 → 13.9本

ゴール期待値 1.849 → 1.449

ピリオドを打ったキューエル

最大の問題は自陣で相手のプレスをハメ技で回避するのが上手いチームを作れてしまった。

その結果、試合序盤は相手が深くプレスにくるので裏を取れるが、ミドルゾーン以降で構えられると、何にも策が無いのがバレて何も出来なくなるという欠陥だらけの偽スペイン代表が出来上がった。

序盤以降に盛り返され、逆転されるのが多かった記憶があるだろう。

それは戦いの構造により、優劣がはっきりしてしまうからだ。

当然それを試合中に修正する能力は無い。

選手をつぎ込んで結果、上手く行く事も、同時に余計に悪くなる事もあり、

サイコロ交代とは正にこの事であり、雑に代えるだけだからだろうと言える。

更に致命的なのは、これまでは広大なスペースがある状況で”ハメ”パスを受けていた両ウイングが、押し込んでスペースが無くなってからハメパスを受けて、後は何とかして下さい、となる事だ。

そして例えばウイングの周りにSBとボランチ、IHが集結して…

ボールロスト

左の赤地点(WG)でボール失って、ボランチもSBもボールより前に居て

後方のスペースどうすんの?

(CBとボランチも左に寄ってるので大体、逆サイドのオープンをやられる)

何なら逆サイドバックもロスト地点より前に居る事が珍しくないけど?

一言で言うならヤンとロペスだけが活躍したフットボール

遂にエウベルまで消えた!

ロペスはブラジル人3人でのプレーを希望しているようだが、エウベルは21年や22年の方が楽しかったと思っているだろう。

無理仕掛けをするヤンはロストも多いが、どうにかできるキープとキックがあった。

勿論、そんな稀有な選手に代わりは居ない。

ところがWG構成が左宮市、右井上になると”裏ポン”の多用により、両WG行ってこいフットボールが顔を見せるので、むしろ事態は好転する試合もあったりした。

その後はハッチンソンが、良く分かってないポステコグルー再現を試みて、多少はマシになって終焉。

つまりマリノスは、良く分かってないブライトン、良く分かってないスペイン代表、

とどめに、もうそれすら分からなくなったのかポステコグルー式と、半端な真似事を続けた結果、完全にアタッキングフットボールを失う事になった。

まぁ本当の意味でとどめ、と言えるのはこういったプロセスを何も学ぼうとしなかったSDが、理想を押し付け、細部を共有せずに、何も出来ない無能力な監督を連れてきて、僅かリーグ戦11試合で解任となった2025年かもしれない。

なぜ知ろうとしないのだろう。

どうして準備をしないのだろう。

サッカーに関わってる人は自分達は特別な事をしているつもりかもしれないが、

世の中の多くは知って、備えるという仕事で回っている。

もしくは確立されたメソッドをキッチリ守る事が重要だ。

ろくに対戦する両チームの直近試合すら観ないで解説の仕事を受けている人物も多々見られるが、

SD、ホランドも含めて、Jリーグを、仕事を甘く考えすぎじゃないのか!?

中山社長には大会社である日産と同じ様に、部下を査定する事を求めたい。

自分はサッカーが良く分からないと言って腰が引ける必要は無い。

自分直轄の、外部の、自己チームを分析するスタッフを持てばいい。

シティグループという世界最大のコネクションがある筈だ。

アタッキングフットボールは再興出来るのか

プレミアで一定の成功を収め、別のステージに飛び立ったポステコグルーの復帰はあり得ないとして、アタッキングフットボールを再興する上で重要なのはクラブの認識、そして監督との要件定義の確認=コンセンサスだろう。

近年の失敗はこの2点に集約する。

特に何が出来る監督を探すべきなのだろうか。

ベースはポステコグルー式横ポン攻撃の復活

回数を稼ぐには再現性が必要で、それはある程度、仕込んだ”セットされたプレー”であるべきだろう。即興ではなく、準備された振り付けを踊るからこそのクオリティ、それが”セットされたプレー”だ。

定番化して対策を受けるが、早さと成功率というメリットがリターン。

正に物理で殴る。

サイドにボールが入ったら休憩所ではなく、それこそがスイッチ、WG(タッチラインプレーヤー)にボールを入れたら、ワンツーやレイオフ&スルーパスを使い、5秒でゴールを目指す、そういった意識改革も必要になる。

クロスを蹴る練習ではなく、クロスを蹴る段階を作る練習が足りていない。

スキッベの広島は良く修練されているのを感じる。

WBに早くボールを入れる、ボールが入っても止めない、ワンタッチ、ツータッチで次、シャドーやボランチが前のスペースに飛び込む、アタッキングサード入ってるならクロス、そういう感じ。

ただ選手のクオリティがスピードに追いつけてない感じはする。

オナイウを頂点にエリキと前田のシャドーなら攻守にバッチリいけそう。

ビルドアップの問題解決

中央での安定保持を作る配置と中継地点の設定。

WGに良い状態でボールを入れる為に、常時ポジショナルな戦いを展開できる事が求められる。

安定した保持と球出しの構築が出来ない監督は必要ない。

それを成す為の緻密な設計、流動性、共有スペースの設定、余裕を与える引きつけて離す意識の植え付け、勤勉な毎週、毎試合ごとのアップデート、試合中にチェスがプレー出来る能力、ロングボールで解決したくないなら、それが出来る監督を探すべき。

見つからないなら自陣保持は諦めるしかない。

簡単な解決方法で妥協が必要。

裏メニュー GKセットプレーアタックの開発

パク・イルギュがボールを持っているシーンをよく目にするだろう。

この時に、敵が行けない、様子見で膠着化しているシーンが多い。

つまり、パク・イルギュがキッカーとなる、実質のセットプレー化している。

これが試合中に何度も発生し、それがネガティブに問題化しているのであれば、解決をして試合に挑むべきで、放置するのは怠慢だ。

ここで思うのはロングディスタンス・パスアタックをセットプレーとして仕込むべきである。

先進的な方法を取るならアメリカンフットボールのオフェンスコーチを雇うのもありだろう。

レシーバー隊の全員が一斉にGoで予め定められた予定地点に向かって走るのだ。

複数パターン用意され、サインはパク・イルギュが出す。

当然、サインとパターンの関係は毎試合変える。

入れ替わりなどを仕込んだ、かく乱する走行ルートも緻密に設定される。

アメリカンフットボール同様に、各自ランのルートは厳格に定められ、10m真っすぐ走ったら直角に右へ10mなどの設定も普通に行われる。

わざと一度CBに当てて、戻して蹴る、という手前の仕込みもあり得る。

敵DFをボールウォッチャー化させる仕込みだ。

試合中に何度も再現する場面なのだから、その準備として仕込み=監督からチームへの解決策を用意するのは当たり前じゃないのだろうか。

自主性に任せるから前の選手が走ったり走らなかったりするのだ。

自治権を与えても選手が解決できないのであれば、規律で走らせるべき。

規律を守らない選手は戦力じゃない。

守備時にもチェスをプレー出来る

ホランドは守備も構築できていたとは言い難い。

結局の所、名古屋やG大阪に24本もシュートを被弾するなど、キニョーネスが何とかしてただけに過ぎない。

何とか良い所を見出そうと、キニョーネスだけを絶賛していた気持ちが分かるか!?

自陣深い所まで簡単に侵入を許し、それが大量のCKに換算され、失点につながっていた。

一言で言えばミドルゾーンのノンフィルター化、特に相手にオープンなボールホルダーが構造として生まれていても放置、分かってすらいない?

危険なシーンが2度、3度起きても動かずに、失点してから対応していてはあまりにも遅すぎる。フットボールにおける1点の重みを語っていたのは何だったのか。

特にハマっていない時には相手を見て、即座に守備の形を変更できる監督じゃなければ今のJリーグでは戦えない。放置はあり得ない、最低限の能力だろう。

この点、キスノーボは特に守備時のポジションへの指示は非常に多かった。

彼は信頼を失っていないようだし、HCとして残留するのは別に悪くないのではないだろうか。

ただ、それも新しい監督次第だ。

時にHCの意思は大してピッチ上に反映されないのをホランドから学んだ。

サブ選手や分析班、HCすら活用できない監督だった訳だ。

次記事では新監督が決まったら、6月の緊急補強候補選手などを予定している。