こりゃキツイ。

しかも特別な試合ではなく、毎試合の標準化しつつある。

8試合で1勝、勝ち点は7、ヤバイ。本格的にヤバイ。

こんな結果は誰一人望んでいなかったが最早、批評的観点を持つという意味における外側からは好き放題に言う段階に突入した、してしまった。

この点、チームの一員たる覚悟を決めているサポーター皆様は耐え所なので頑張って貰いたい。

この苦境を乗り越えたら、チームの皆さんにはおめでとうと祝福したい。

さて、私がスティーブ・ホランドを救う為に提供できると思うのは過去の記憶という資産である。

それは主に2点となる。

あの時、ポステコグルーは何を見つけたのか。

次に、特に2シーズン以上在籍している選手達によるケミストリーを発生させる、凸と凹を組み合わせる配置、役割振り分けとなる。

J2に落ちたくない!

1,後方の流動性

やりたい事は同じでも、ちょっと並びを変えるだけで上手く行く事もある。

敵陣に入れさえすれば個の力で何とかならない事も無い。

とにかく敵陣への進出回数を増やす事が喫緊の課題だ。

この点、例えば2019年、ポステコグルーのチームは戦力が揃っても不安定だった。

序盤戦、浦和には3-0で快勝するも、大分にJ1初勝利を献上し、天敵と言える札幌、ロティーナのC大阪には0-3で3敗。

頑なに、2人のCBとアンカー+内側に絞ったSBで構築する2-3ビルドアップを変えようとしなかったポステコグルーであったが、当初は左WGを想定しながら中央で好プレーを見せたマルコスと、復帰したエジガルを併用させる為に、中盤の並びを三角形にした4231を導入したのが5月18日の神戸戦。

固定された2CBの前で2ボランチと両SB、更にはマルコスが高い流動性を維持し続ける事で、特に畠中、扇原やティーラトンの高い供給力を持った選手を敵は捕まえきれなくなり、球出しの安定感が格段に向上。

そこからマルコスやウイングにボールが入ると一気にゴールを目指すフットボールが完成した。

冬場は1試合のチーム総走行距離が125㎞を越える試合もあるような特殊なリーグで、流動性が低い配置の保持をしようとすると上手く行かない傾向があり、アルベル時代のFC東京は毎回、10㎞近く多く走る鳥栖にフルボッコにされていた。

プレミアとはまた異なる部分でフィジカルが高いJリーグでは球出しの構造に高い流動性を組み込む必要がある。

ミシャ式しかり、そして最近の日本代表を見れば相手に応じて動く守田と田中碧のコンビがいるといかに捕まえきれないのか良く分かる。

目下の所、マリノスは最後方では42ビルドを行うが、残念ながらスペシャリストであるデ・ゼルビの様な仕込みは一切無く、その結果として突っ立った6人の間を意味も無く、敵に蹴らされてボールが移動する事になりがちだ。

現状、往時のブライトンの真似事的な水準で、プレス回避成功率を見ても本家とは雲泥の差であり、監督は42ビルドを正しく理解しているのか不安なレベルで、チームに落とし込む事が出来ていない。

42で立てと言われた選手がそのまま立って、何となくパスを出来る場所にパスをする。

それでマンツーマンを相手にして、前方向に球出しして行ける訳が無い。

ただ流動性を与えると言っても、流動しろと命令するのではなく、広い空間と近い距離間を与える事で流動性が生まれる事を促したい。

例えば2016チェルシーにおいてコンテのチームでは3バックが大きく開く事で後方にスペースを作り、更に中央でCBに接近した2ボランチがボールを引き出す役割を担っていた。つまりミシャ式か。

相手がマンツーマンで来るにしても後ろの選手ほど、どこまで着いて行って良いのかという迷いを与えるのは重要だ。突っ立てるだけではその迷いすら生まれない。

中央の逆三角形は正三角形、更にはGKを含んだダイヤモンドにもなりつつ、流動しながら中央で安定したボール保持を実現。

両サイドのCB前方にはWG=WBとシャドー(インサイドMF)がおり、スペースが生まれやすく運べる選手が望ましい。

ワイドとシャドーにより敵サイドは前に出ずらく、脇を狙う開いたCBを見つつ、GKを含んだ中央の3+1保持へ効果的に圧はかけるのは難しい。

安易に外にボールを蹴らされることが減るし、外に出すにしても、スライドとジャンプが必要になる開いたCBには時間が生まれやすい。

最近の試合でよく見られる追い詰められた末のSBと、背中につかれたWGの2人で何とかするしかない、何度も何度も試合中に繰り返される悲惨な風景よりも、遥かに数的優位が生まれやすい。

2、選手のケミストリー

守備ブロックが基準として、今さら532に戻しても上手く行くとは思えないのでベースは442を整備していくしかないだろう。

そこから保持では325へと変化するのは変わらないが、42ビルドは全く上手く出来ないので、先ほど述べた様に最後方での保持は流動性を出す為に、そのまま325が良いと思う。

だが、特に攻撃で選手に「後はよろしく」でも良いとして、配置とタスク割りのチョイスが絶望的にセンスが無い。その組み合わせで上手く行く訳が無いというのは妄想ではなく、数シーズンをかけて、1万分以上の時を経た、実際のピッチ上で確認してきた知見からの結論である。

ここでマリノスの事情を加味して442から325に変化すると、右WGはヤンがいるので動かないが、左はSBがWG化しないとならない点があげられる。

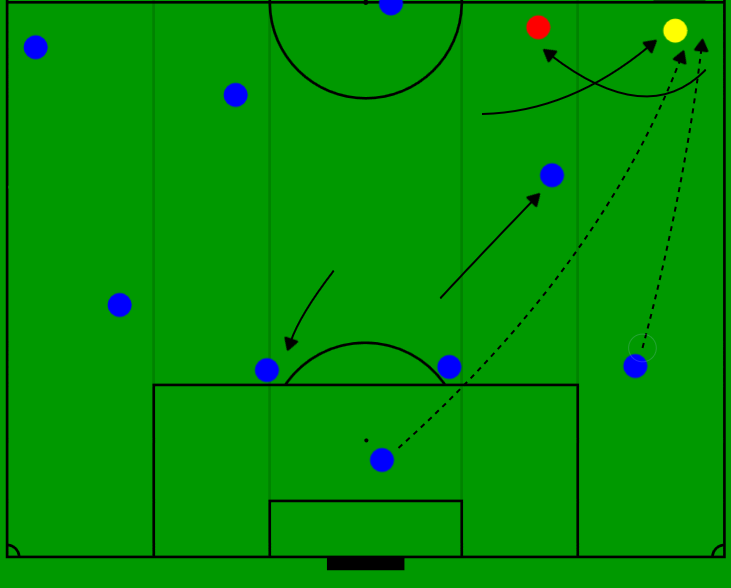

赤は役割が変わらない選手。

ここで先ず、宮市をSBで使うなら左だろうと思う。

右に配置すると敵陣に入ればヤンとプレーエリアが被るだけであるし、ずっと左がメインでやってきた選手である。特に左は敵陣でウイングにならないといけないとタスクをこなすには最適な選手だ。

タスクを考えれば、ドリブル能力とスピードは必須であり、次点では加藤や鈴木となるだろう。

左CBは渡邊泰基、キニョーネス、中央を担当する右CBはキニョーネス、デン、諏訪間 CBを担当する右SBはウォルシュ、デン、松原、その組み合わせは状況次第か。

ケミストリーからの産物 ロペスアタック

ロングボールも当然の様に使う。問題は蹴る設計だ。

この点、神戸はいち早く金も使って注力した結果、2連覇を達成した。

今のJ1リーグにおけるトレンドであり、無頓着なのはあり得ない。

そこでターゲットとなるとロペスであるが、もっぱら後方からのロングボールを中央で競るので劣勢になる局面が多いが、意図的に、恣意的に敵SBと競る局面をチームとして作っていきたい。

ここでロペスを325という配置の中で右シャドーに配する事でサイドに流れやすくなる事を利用し、最後方ビルド時にヤンとポジションチェンジを行う事でサイドに蹴るロングボールで、J1リーグでは身長170㎝台が多い、低い敵SBを狙いたい。

パスに対してボランチはフォローに走るのが必須のタスクだ。

ケミストリーを生むアジャスト

宮市の右起用、CBの左右に無頓着なのも改善の余地があるが、チームの資産運用としてエースのエウベルを冷遇するのは許されない。

元より不動としている右WGのヤンはタフなタイプではなく、特に疲労によりプレーの精度が極端に落ちやすく、ミスも多い選手だ。そして今のマリノスにヤンを補填するクオリティを持っている選手はエウベルしかいない。

そもそもエウベルは右ウイングとしても遜色ない活躍が可能で、むしろシャドーのタスクで左に配置すると中央で才能を殺すだけになってしまう。彼にドリブルと、そこからのプレーを発揮させるのは監督の仕事。

少なくとも右サイドに配置すれば、右には蹴れなくなるので、あの迷った末の残念なキックを見る事は無くなる。

ケミストリーを埋めるコンバート

先ず、遠野の代わりが居ない。

シュート力までは求めないとしても、攻守に渡っての運動量、高い攻守切り替えの意識、周囲とのコンビネーション。

そしてジャンが抜けるとボランチに強さが失われ、展開力も乏しく、オープンになれてもスペースを打ち抜くキックのある選手がいない。

この問題を同時に解決可能なコンバートとして、325になった時にボランチとしては受ける局面の強度に不安のある渡辺のシャドー化と、サイドバックとしてはWG化出来ない永戸のボランチ化である。

渡辺皓太の切り替え意識、運動量、ボールスキル、スペースランはもう一列高い所でも問題なく活きるし、1列上がればプレスの始動点としても交代での強度補強としては最適である。

今シーズンは守備への意識が向上しており、昨年はチームの中でも悪い方だったタックルに関する数値は格段に向上している。

正直3421で前を植中、遠野、渡辺による12で構成したラッシングプレスを繰り返す特効作戦も全然ありなのだ。広島化をするならコンプリートなシャドー候補であり、欠かせないキーパーソンになるだろう。

だが上背の問題も顔を見せる事もあり、チームとして”行く局面”でこそ光る選手で、受ける局面だと脆さが目立つ。

ポステコグルーが授けたロジックが隠していたネガティブは顕著に表れており、問題は明確だ。

永戸に関しては内側でボールに触るのが好きなら、ボランチをやった方がいい。

今さら内側ではプレー出来ないとは言わせない。

また24年データからすると、サイドで不利な1対1局面に晒される事も多い中で、トータルデュエル勝率は58%と喜田や渡辺よりも明らかに高く、身長の割にハイボールにも強い。走力を伴ったボールハンターの誕生である。

2024年リーグ戦 永戸 ボールタッチヒートマップ

参考 優勝した神戸の左SB 初瀬

ボランチのタスクとしては最後方ビルドでも特徴が活きてくる。

チームとして最後方に流動性を与える為、後方にスペースを作り出すとして、その恩恵となるCBの間を活用した永戸から、前述のロペスアタックを左から対角線に右サイドに蹴り込むパターンは多くのチームのハイプレスを一撃でシンプルに破壊出来る可能性を秘める。

神戸の場合、左の初瀬から、右の武藤‐大迫へのボール供給は彼らの生命線だった。

これがJリーグを2年制覇している今のトレンドだ。

今期はエドゥアルドがいなくなって見る機会が無くなったが、このボールの流れが効くのはここ3年のマリノスを見ている人なら説明が不要だろう。

そして永戸は誰もが知る様にキックに特徴がある筈なのに、試合では殆どロングボールを蹴る機会が無い。

24年リーグ戦、1試合平均成功1.0本。3回蹴って1回成功程度しかない。

蹴る能力と見つける能力は別で、両方を兼ね備えて初めてクォーターバックとなれるのだが、パターン化すれば見つける能力は不要になるので、蹴れる才能だけで良くなる。

ちなみに左利きの名手と言えば福森がいるが、彼はセットプレーも蹴るが、今期J1でみると1試合平均ロングパス成功が6.0本だ。13本くらい蹴って6本成功させる。

永戸は一番得意なプレーを殆ど発揮していない。

フットボールでは状況を与える事で、選手の無い才能を補い、才能がある様に見せる事は可能だ。

宝の持ち腐れとはこの事である。

全体イメージ ロペス、ジャンというポジションがある

ボールを持ったら325になるとして、ロペスとその後方を支えるジャンはポジション名とイコールで替えは効かない。

ジャンを代えるならロペスもセットだ。

ロペスの変わりは…遠野と植中の2トップ…試合中なら宮市、更にはエウベルでもどうにかなるかもしれない。

中央制限とロングパスアタックでサイドに流れて起点構築。

その場合はヤンと代えるのは天野が確定する。井上ではプレーエリアが被る。

※大学生は含まず ※黄色は保持局面において後方3枚で流用される想定

しかし、せめてもう少し442の守備を整備して貰いたい所である。

ハイプレスを制限するまではいいとして、ミドルゾーンに入ってきたらもっと人を捕まえる守備をするべきだ。狩場に引き込んだ次に、人に対して襲い掛かっていくべきである。

相手を見たプレスをするのは当然で、特に試合中に上手く行ってない箇所を放置するのは結果を求める上で許されない。45分待つのは遅すぎる。

せめてハイプレスはしなくとも、その分、ミドルプレスはもっと仕掛けるべきだ。

アタッキングサードに容易に侵入させ続ければCKが増えていくのも当然の結果と言える。

チームに蓄積した情報を活用すればまだスティーブ・ホランドは救える筈だ。

既に勝ち点で見ると大差となっている首位の鹿島だが、選手をマリノスと比べてみて欲しい。

そんなに差を感じるだろうか。

絶望的な差は存在しない。

だが、リーグ戦の結果となる勝ち点では大差が生じているのは何故だろう。

コンセプトの無い曖昧な戦い方、Jリーグの流行に対する適応、所属する選手=戦力に対する理解の乏しさが、この辺が鬼木鹿島との差ではないだろうか。

そもそもポステコグルーを否定するとして、何を捨てるのか間違ってないか?

自陣でのボール保持は本当に必要か?

という話はこちら